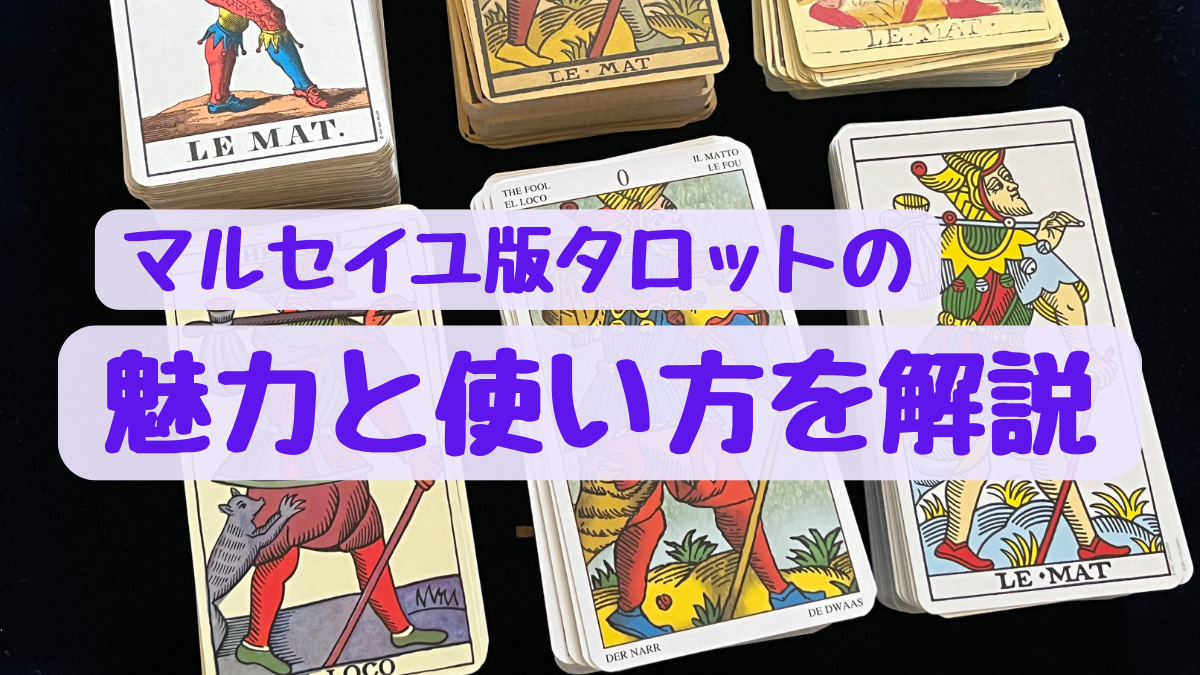

突然ですが、皆さんはマルセイユ版タロットと聞くと、どんなイメージを持っていますか?

例えば、

メジャーなウェイト版と比べると、同じタロットカードなのに、

「マルセイユ版は、絵があっさりとしていて読めない、、、」

「小アルカナが数札でイメージが湧かない、、、」

そんなふうに思っている人が多い印象です。

確かにマルセイユ版のタロットは、広く一般的に使用されているウェイト版と比べると、「玄人好みの要素がが強い」のは確かだと思います。

けどそんなマルセイユタロットにも、実はたくさんの魅力が詰まっているんです。

そこで今回の記事では、マルセイユタロットの魅力やマルセイユ版タロットカードを使った占い方のコツを解説していきます。

この記事を最後まで読むと、きっとあなたもマルセイユ版タロットで占いがやってみたくなりますよ!

マルセイユタロットの歴史

まず最初にマルセイユ版のタロットカードの基礎知識として、ぜひ知っておいて欲しい、

マルセイユタロットの歴史についての解説をします。

マルセイユタロットは、タロットカードの中でも特に歴史が古く、「15世紀のイタリア」で最初に登場したと言われています。

そんな歴史の古いマルセイユタロットですが、

当初は貴族の娯楽用のゲームカードとして使われていました

今でいう「トランプ」のような使い方をマルセイユタロットではしていたんです。

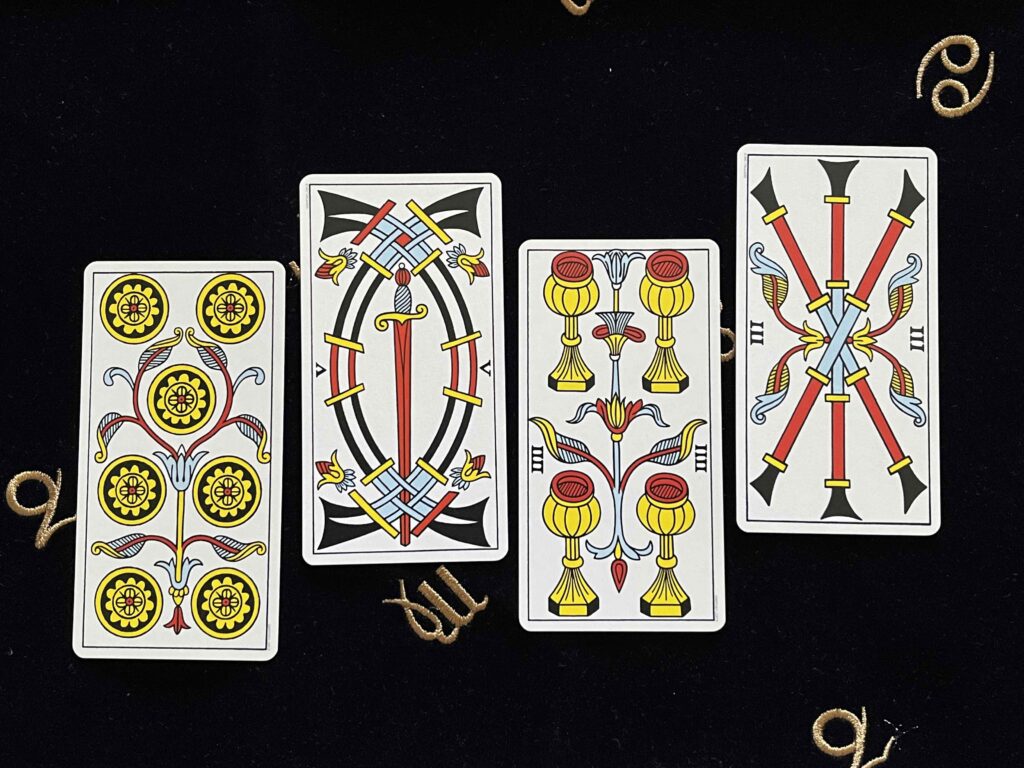

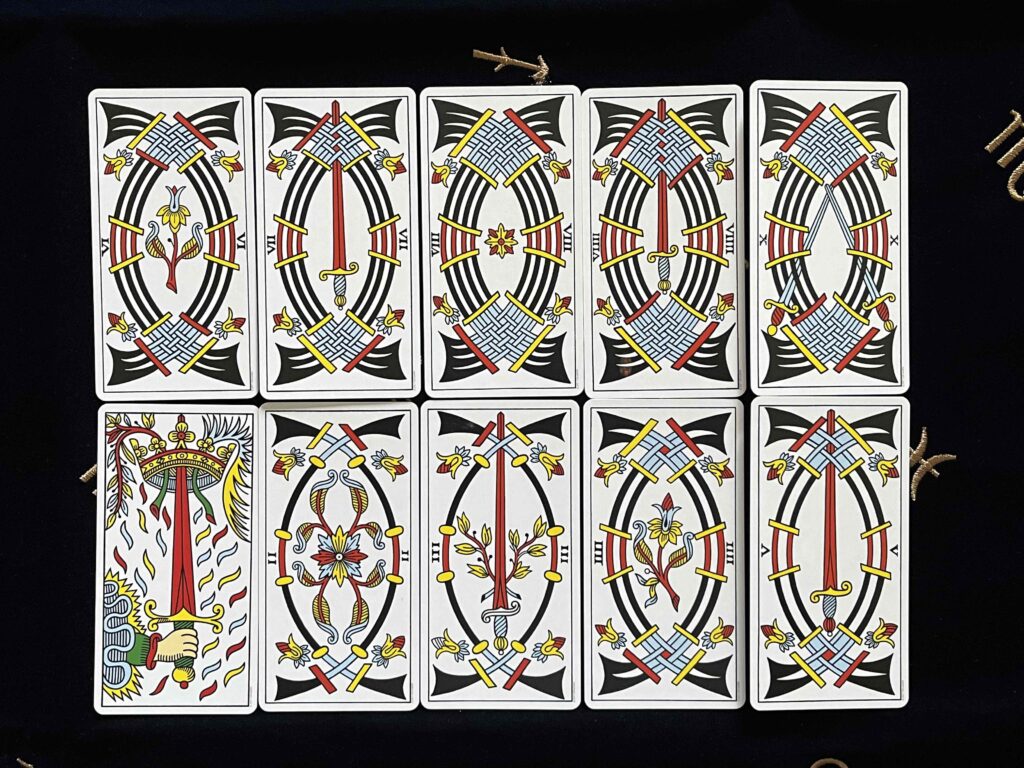

だから小アルカナには「人物や背景などの絵が描かれていなくて、象徴の数が描かれているだけの数札」になっているんですね。

マルセイユ版タロットの小アルカナは象徴の数が描かれているだけの数札

それが時代が進むにつれて、どういったわけか、占い用のカードとして変化していった、という特別な経緯をマルセイユタロットは持っています。

16世紀にフランスへと伝播(でんぱ)

そしてこのゲーム用として広まったタロットカードは、16世紀になってフランスへと渡り、

特に「マルセイユ地方」で独自の発展をしていきました。

その「マルセイユ地方」で、タロットカードはブームとなって人気が高まり、たくさんのタロットカードが製造、そして販売されるようになりました。

そういった経緯から、このゲーム用として誕生したタロットカードのことを「マルセイユタロット」と呼ぶようになり、今なお人気のタロットカードの一つとして残ったということです。

昔の人もゲームが好きだったんですね

18世紀から19世紀にかけ占い用として使われる

そんな初めはゲーム用のカードだったマルセイユタロットも、

18世紀から19世紀にかけて、占いの道具にも使えるぞ

ということで、さらに広まっていくことになります。

それと同時に占いに関連した多くの書籍や解説書が出版され、ここで今のタロット占いの基礎が築き上げられました。

とにかくマルセイユタロットは歴史が古く、今やタロットカードの主流の「ライダー・ウェイト版」などに大きな影響を与えたのは間違いのない事実です。

つまりタロットカードの基礎を学ぶには最高の素材だということが言えます。

マルセイユタロットの魅力

マルセイユ版タロットの歴史を少し学んだところで、ここからはマルセイユタロットの魅力について解説をしていきます。

マルセイユタロットには多くの特徴がありますが、特に次の3つの点が他のタロットカードとは違う点となっています。

絵柄がとてもユーモラス

マルセイユタロットは、もともと「版画」として作られました。

なので、その絵のデザインはとてもシンプルなものになっています。

しかしそのシンプルさの中にあっても、カードに描かれている人物たちは、とても生き生きとしていて、そして何よりユーモラスに描かれています。

色付けもシンプルで、赤や黄色、青や緑といった、原色が多く使われていて、あっさりとしているのに色彩が豊かなのも大きな特徴です。

カードの版による違いを楽しむ

マルセイユ版タロットは、数多くの種類のものが出回っていますが、基本的な絵の構成はどれも似ています。

しかし、カードの版によっては、

色が違っていたり、表情が微妙に違うなど、カードの種類によって個性があるんです。

例えば下の画像はどちらも「Ⅺ力」のカードですが、女性の表情が全然違います。

- 左がクラウド・バーデル版(ロスカラベオ社)

- 右がニコラ・コンヴェル版(U.S.GAMES社)

どうですか?

違いがわかりますか?

左側のバーデル版の女性の顔はとても険しく力強い感じですが、右側のコンヴェル版の女性の表情はとても穏やかでリラックスしていますよね。

こんな感じで同じマルセイユ版のタロットカードでも、制作された年代や、作者や版の違いによって、それぞれに個性があるんです。

なので、いろんなマルセイユタロットを見比べてみると、とても面白い発見があるので、ついつい違うカードを集めてしまうという、「コレクター的な要素」があるのも、マルセイユタロットの楽しみ方であり、そして人気の秘密です。

自由な発想で占える

マルセイユタロットは、もともとゲーム用のカードとして作られた、というのは前の項目「マルセイユタロットの歴史」のところで解説したとおりです。

それが長い時代の歴史を経て占いに使われるようになりました。

このことが意味することは?

そうです、マルセイユ版のタロットの元となるカードの作者は不明なんです。

つまり、

マルセイユタロットの占いのリーディングには正解がない

ということが言えます。

だからマルセイユ版タロットカードは、リーダー(占い師)によって、いろんな読み方が可能ということです。

例えば、今現在マルセイユ版のタロットカードの解説書はたくさん出版されていますが、そのほとんどが「その著者独自の解釈」によって解説されています。

そう、人によって解釈の幅がとても広いんです。

もちろん大まかな基本部分はどの人の解釈も似ています。

ですが皆さん、独自の自由な発想でカードを読まれています。

つまり、次の項目で解説する、「直感力」をとても重視しているんです。

※参考記事【難しくない】マルセイユタロットを独学するなら、この5冊がおすすめ【小アルカナ対応】

直感力が鍛えられる

マルセイユタロットの絵柄はとてもシンプルだ、というのは何度も説明したとおりです。

描かれている象徴も、「ウェイト版」「トート版」などに比べると、本当に少ないです。

しかし、そんなマルセイユタロットですが、そのシンプルな絵の中にもきちんと意味が含まれています。

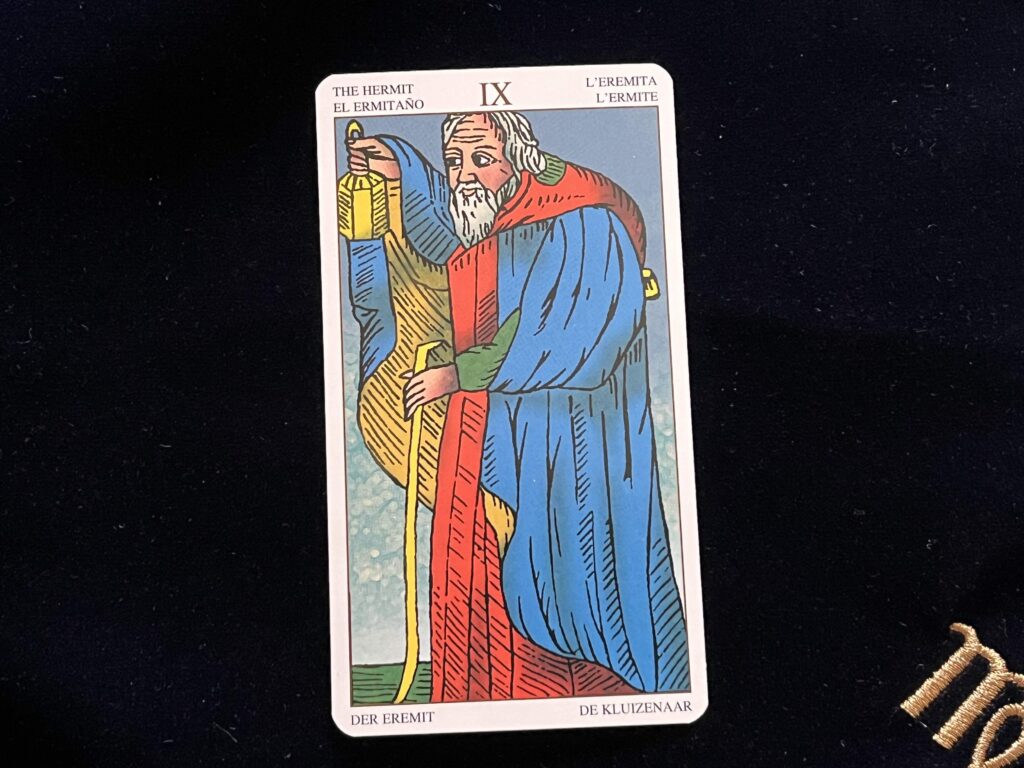

例えば、下の画像は「Ⅸ隠者」のカードです。

このカードの意味は、

- 知恵

- 心理

- 探求

といった意味が含まれています。

しかしそれだけではなくて、右手に持っているカンテラや左手に持っている杖、体全体を覆うほどの外套など、そういった細かな部分に注目すると、また違った見え方がするんです。

つまり、パッと絵を見た瞬間にどこに目がいくか?

というのがとても大切で、マルセイユ版タロットを読む時には、この直感力が大切な要素となります。

絵柄だけではなく、また鮮やかに彩色された色にも注目するとさらにリーディングの幅が広がります。

とにかくマルセイユ版のタロットカードを使っていると、

自然と直感力が鍛えられる

ということが言えます。

マルセイユ版タロットの占い方のコツ

マルセイユ版のタロットを使った占い方法は、基本的にはメジャーな「ライダー・ウェイト版」と同じように、スプレッドを使って占いをすることが出来ます。

スプレッドとは、タロットカードを場に並べる展開方法のことをいいます。

ただマルセイユタロットは、そのカードの性質上、リーディングに少しコツが必要になってきます。

その理由の一つに、

小アルカナには象徴の数だけが描かれていて、初心者にはそのカードの意味が分かりにくい、というのがあるからです。

なのでマルセイユ版のタロットカードで初めて占いをする場合には、

まずは大アルカナの22枚だけを使って占う

ことをおすすめします。

※関連記事【これだけは覚えたい!】タロット占いのスプレッド(並べ方)5選

大アルカナだけを使ってみる

マルセイユ版タロットカードの難しさの一つに、「小アルカナ」の象徴的な絵柄にあります。

いわゆる「数札」です。

なのでマルセイユ版のタロットカードを初めて使う、という初心者の人は、大アルカナの22枚だけを使って占いをすることをおすすめします。

マルセイユタロットの大アルカナの絵はとてもシンプルなので、ストレートに占者に訴えかけてきます。

つまり、マルセイユタロットは、実はとても読みやすいのです。

また自由な発想で展開することができるので、リーディング力を鍛えるのにもやはり大アルカナだけを使った占いは効果的です。

この大アルカナのカードの占いに慣れてきたら、次は小アルカナに挑戦してみましょう。

小アルカナの使い方

大アルカナの使い方をマスターしたら、次はぜひ小アルカナも使ってみて欲しいです。

マルセイユ版タロットの小アルカナの絵は「数札」になっていてとにかくシンプルなのが特徴。

なので「読めない」とか「難しい」といった印象を持たれがちです。

ですが、基本を覚えれば実はとても読みやすいのがマルセイユタロットの小アルカナなんです。

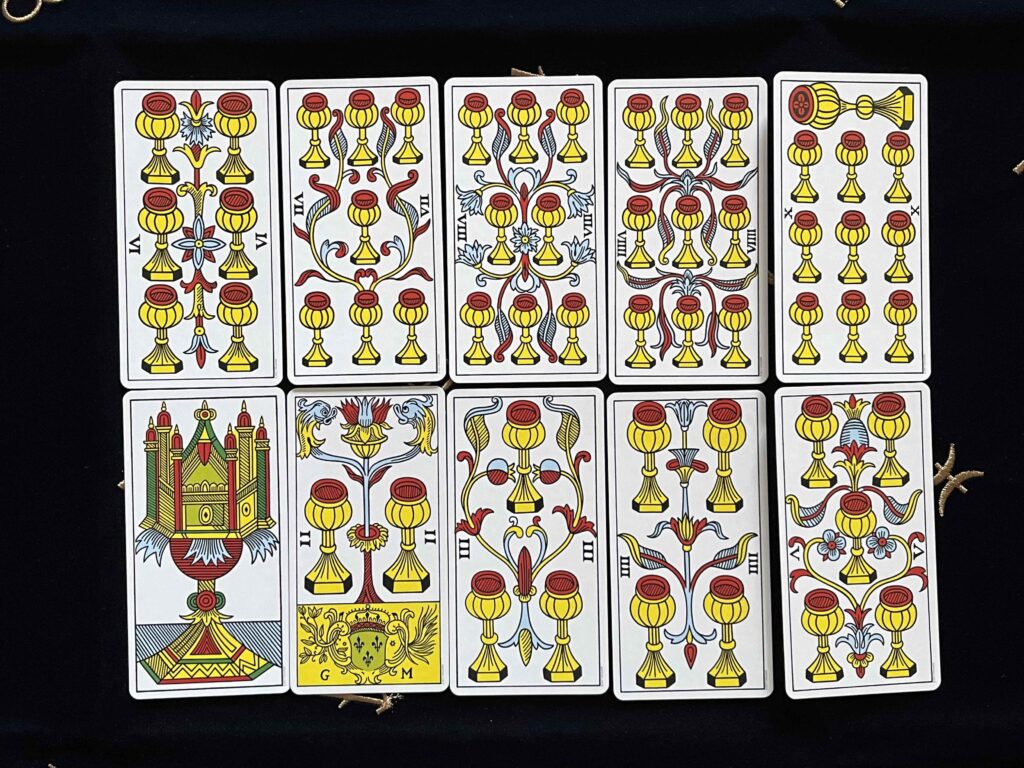

マルセイユタロットの小アルカナも、「ウェイト版」と同じく全部で56枚あります。

- 数札 = 40枚

- コートカード = 16枚

小アルカナの覚え方は次の3つのポイントを抑えましょう

これらは小アルカナを扱う上での基礎となるので、覚えておいて損はないでしょう。

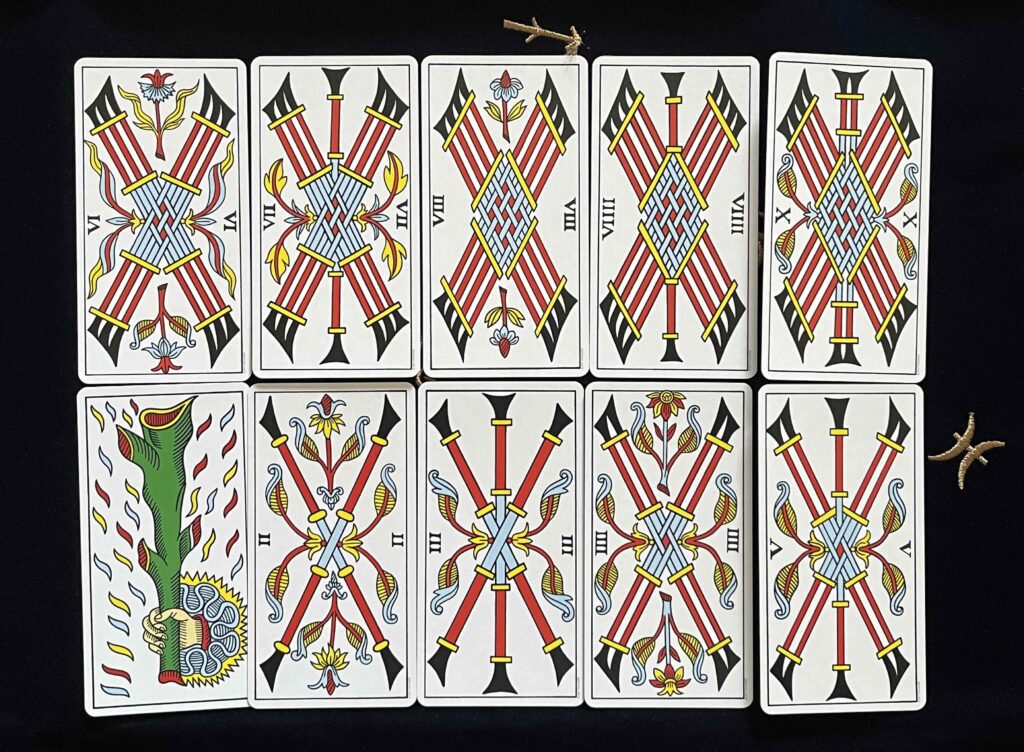

4つのスートと四元素

マルセイユタロットの小アルカナは、「ウェイト版」と同様に次の4つのスートに分けられています。

スートの名称の呼び方は、人によって異なるので、好きな方で呼んで構いません。

基本的に同じ意味を持っていると考えて大丈夫です。

そして、小アルカナの基礎として、

「杯は水」「剣は風」「金貨は土」「棒は火」という四元素が、それぞれのスートに当てられているということに注目して下さい。

これによって小アルカナのリーディングに幅が生まれます。

マルセイユタロットの小アルカナの象徴の各テーマは次のとおり

まずは大まかでもいいので、この4つのスートの四元素の特徴を覚えましょう。

小アルカナの数字の意味の覚え方

4つのスートの特徴が理解できたら、次は数字の意味です。

マルセイユ版タロットの小アルカナの数字はとても重要です。

ですが、数字と絵柄の雰囲気だけ掴めれば問題ありません。

数字の大体の意味は次のとおり

- 始まり・未熟・シンプル

- 密着と分離・ペア・極端

- 生産・繁栄・成長

- 基礎・安定・完成

- 変化・不安定・限られた自由

- 調和・バランス・自然

- 欲望・決断・コントロール

- 広大・強固・積み重ね

- 限界・複雑・個人的な完成

- 全体・大規模・全てにおいて完成

これら数字の意味とスート(四元素)との意味を掛け合わせることで、マルセイユタロットの小アルカナをリーディングすることが出来ます。

一見難しそうに思うかもしれませんが、大体のイメージを覚える感じで大丈夫です。

もしも数字の意味で迷ったときは、

「大アルカナの同じ数字のカードを思い出してみる」

といいです。

例えば「1」の数字だったら「1番の奇術師」で、

- 始まり

- 可能性

- 器用にこなす

などといった感じに読むと理解しやすくなります。

小アルカナの数字と大アルカナの数字は繋がっているので、

まずはしっかりと大アルカナのイメージを覚える。

すると小アルカナも自然と読めるようになってきます。

さらに詳しく知りたい方はこちら記事【数札】マルセイユタロットの小アルカナは数字と四元素で覚えようを参考にしてみて下さい。

コートカードの意味の読み方

小アルカナのコートカード(人物札)は各スートごとに4種類で、全部で16人います。

「小姓(ペイジ)」「(騎士)ナイト」「(王妃)クイーン」「(王)キング」には、それぞれの役割があり、占いをする場合にもそれが適用されます。

それぞれの役割や意味を解説すると次のとおり

各スートのコートカードもそれぞれに特徴を持っているので、大まかな感じでいいので、

絵の雰囲気から伝わるイメージを「感覚的に」覚えるといいでしょう。

※さらに詳しくコートカードのことを知りたい人はこちらの記事マルセイユ版タロットのコートカード(人物カード)を読み解くコツを参考にしてみて下さい。

マルセイユ版タロットは目線にも注目

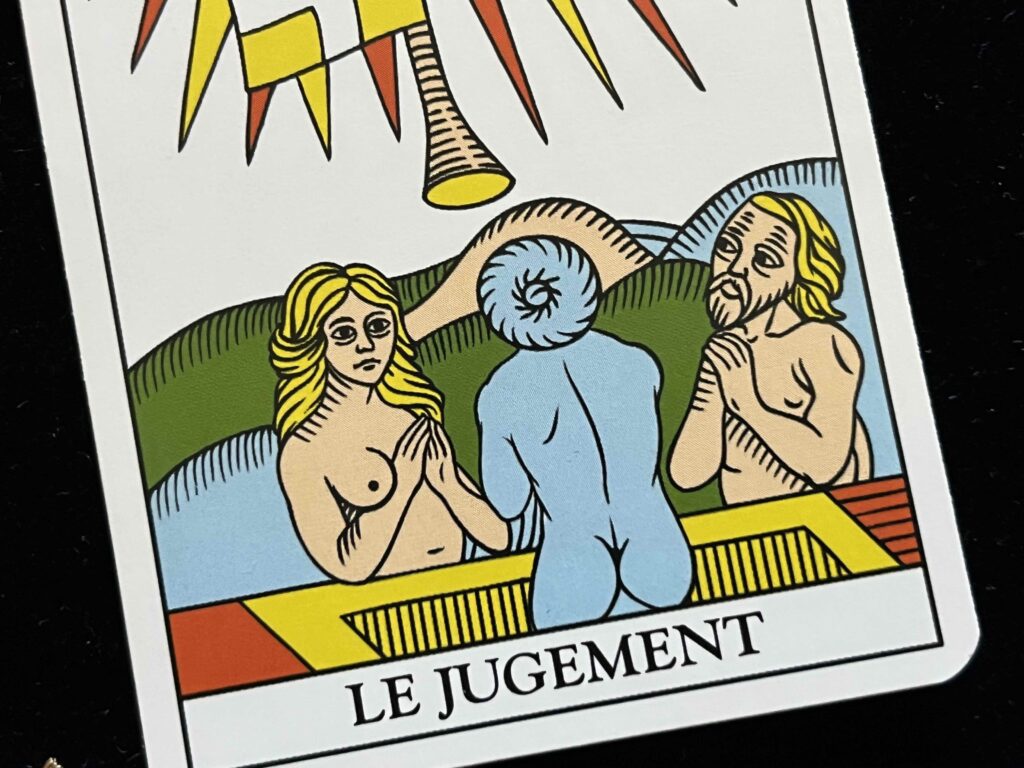

マルセイユ版タロットの面白いところに、カードに描かれた人物の表情がとてもわかりやすいというのがあります。

なので「顔がどちらを向いているか?」というのもとても分かりやすくなっています。

なのでカードを2枚並べた時に、二人が会話をしているみたいに見えるんです。

下の画像では「女帝」と「女教皇」のカードが並んでいます。

どうですか?

まるで親友同士が何かを語っているように見えませんか?

そうです、これがウェイト版やトート版にはない、マルセイユ版ならではの占いに使えるんです。

このように2枚のカードを並べた時のカード同士の関係性を読み解くことが、マルセイユタロットでは大きく占い結果に関わってきます。

マルセイユタロットでリーディングをする場合、この顔の表情と、そして「特に目線」に注目することでいろんな発見をすることが可能となります。

この部分が「ウェイト版」にはない、マルセイユ版タロットの最大の魅力であり、醍醐味であり、そして面白さでもあります。

まとめ

今回はマルセイユ版タロットの魅力と、マルセイユ版タロットカードを使った占い方の基礎を解説してきました。

おさらいするととこんな感じ

マルセイユ版タロットは、広く一般的に使用されている「ライダー・ウェイト版」に比べると、確かにクセが強くて扱いにくい印象があります。

ですが、ウェイト版にはない魅力的な部分もたくさんあるというのを今回は伝えたくて記事にしました。

玄人好みなこのマルセイユ版のタロット、是非一度実際に手に取ってカードをじっくりと眺めてみてはいかがでしょうか?

きっとあなたのタロット占いの世界が、今よりもさらに広がりますよ😄

この度は最後まで記事を読んでいただきありがとうございます。

この記事が少しでも何かのお役に立てたのなら嬉しいです。

それではまた。

コメント