タロット占いを始めようと思ったとき、困るのがタロットカード選び。

タロットカードにはいつくかの種類があって、

大きく分けると次の3つに分類することが出来ます。

中でも人気が高く、多くの人に使用されているのが「ライダー・ウェイト版」です。(以後ライダー版と表記)

次いで「マルセイユ版」。

マルセイユ版タロットも、古くからの根強いファンが多く、人気のあるタロットカードです。

最後は「トート版」。

トート版はどちらかというと、マニアックなタロットカードなので、他の2つに比べると使用率は低い印象。

そこで今回の記事では、タロットカードで人気のある、

「ライダー版」と「マルセイユ版」の違いを3つのポイントに分けて比較して解説します。

※トート版にも興味があるよっていう人はこちらの記事【不思議な魅力】トートタロットの特徴とウェイト版との違いを徹底解説を参考にして下さい。

ライダー版とマルセイユ版の3つの違い

まず結論から言うと、

ライダー版とマルセイユ版の違いは次の3つになります。

それでは一つずつ見ていきましょう。

カードに描かれている絵柄の違い

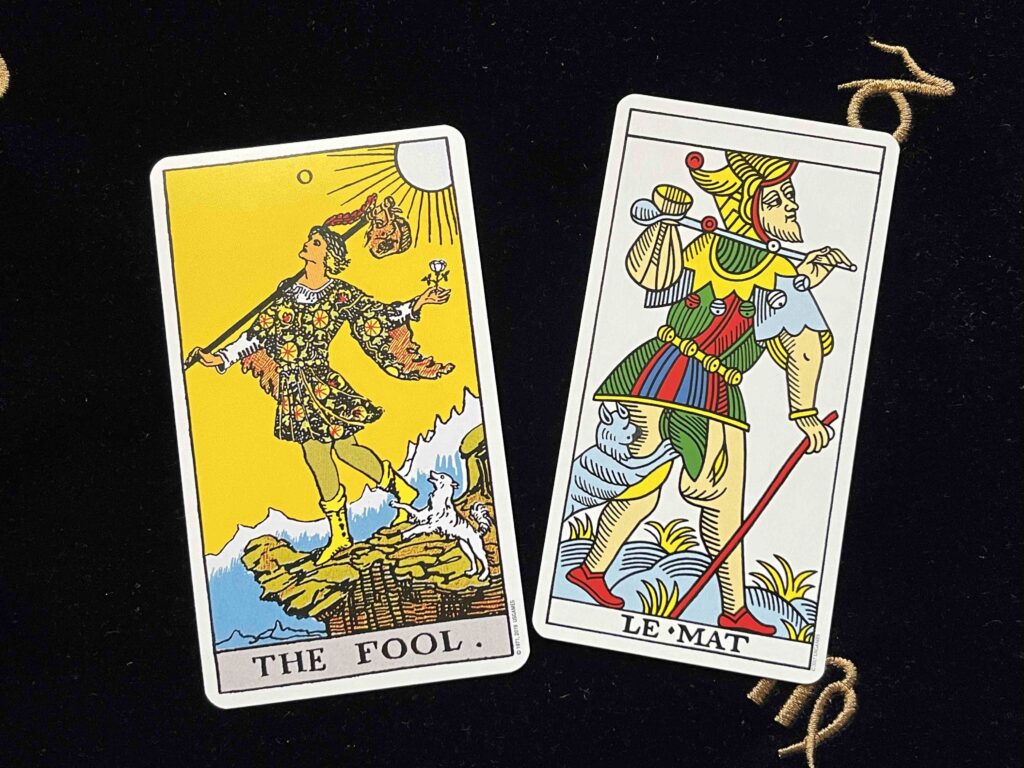

ライダー版とマルセイユ版のもっとも大きな違い、それは絵柄です。

一目見ただけで、その違いは誰にでも分かるレベル。

そしてその違いには、「大アルカナ」と「小アルカナ」によっても、大きな違いがあります。

なのでここは別々に解説する必要があるので、大アルカナと小アルカナの違いをそれぞれ解説をしていきます。

大アルカナの絵柄の違い

ライダー版とマルセイユ版の大アルカナの絵柄の違いは次のとおり。

ライダー版とマルセイユ版のカードの絵は、似ている部分もあるものの、本質が全く違うので、その辺の解説をしていきます。

マルセイユ版の絵はあっさりとしてシンプル

マルセイユ版タロットの大アルカナの特徴は、なんといってもそのあっさりとしたシンプルな絵にあります。

これは見る人によっては「幼稚な絵」と感じるかもしれません。

なぜこんなにシンプルなのかというと、マルセイユタロットはもともとは「木版画」で作られていたからです。

なのでマルセイユ版のタロットの絵は簡素化された絵のように見えます。

ですがそのシンプルさ故に、逆にとても趣のある「味のある絵」になっているので、そこに魅了されるファンが多いのも事実。

実際にボクも初めて触った時は、「扱いづらく、読みにくいカードだな、、、」と思っていました。

だけど使っているうちにどんどんとその不思議な魅力にハマっていって、今ではお気に入りのカードとなっています。

ライダー版の絵には秘術的な要素が多く含まれている

次にライダータロットの大アルカナの特徴です。

ライダー版のカードの絵の特徴は、「1枚のカードに多くの象徴が描かれている」というところです。

ここにマルセイユ版とライダー版の大きな違いがあります。

ライダー版タロットの作者は、神秘学者のアーサー・エドワード・ウェイトと、画家のパメラ・コールマン・スミスの2人によって制作されました。

この2人は秘密結社の「黄金の夜明け団(ゴールデン・ドーン)」というちょっと謎めいた集団に属していて、その黄金の夜明け団の中で、元々ゲーム用として作られたマルセイユタロットに、「生命の樹」と呼ばれる秘技的な要素を加え、占い専用のカードとして制作したのが、ライダー版のタロットカードの始まりです。

なのでライダー版のタロットカードは、マルセイユ版に比べて、絵の細部に多くの秘術的な象徴が描かれているのが特徴です。

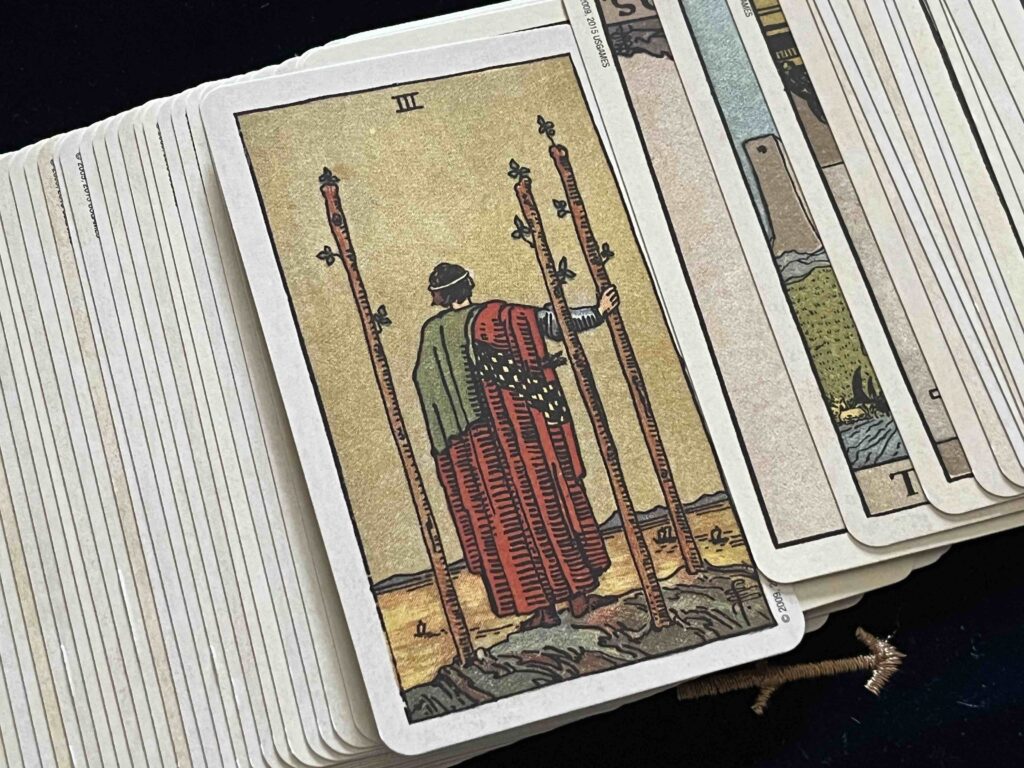

小アルカナの絵柄の違い

大アルカナ同様にライダー版とマルセイユ版は、小アルカナのカードにも違いがあります。

こっちはもっとはっきりとしていて、ライダー版とマルセイユ版で全くの別物のカードの絵になっています。

その大きな違いというのが、「絵があるかないか」というものです。

簡単に説明すると、

という一見してすぐに分かる違いがあります。

※ただし、コートカードにはマルセイユ版のカードにも人物の絵が描かれています。

ライダー版の小アルカナのカードには絵柄がある

ライダー版の小アルカナのカードには、

大アルカナと同じように56枚すべてのカードにパメラ・コールマン・スミスによる絵が描かれています。

つまりは、小アルカナのカードにも秘術的な要素が多く描かれているということです。

ここがマルセイユ版との大きな違いで、「タロットの78枚全てのカードを使った占いでも読みやすい」という理由うから、多くの人に人気があるんですね。

マルセイユ版の小アルカナは象徴の図柄だけ

その一方で、マルセイユ版の小アルカナのカードには上の写真の通り、象徴の数の図柄しか描かれていません。

先ほども少し触れた通り、マルセイユ版のタロットカードは、もともとゲーム用として作られたので、こういった図柄になっています。

こういう理由から、「マルセイユタロットは難しい」と言われています。

しかし逆にいうと、シンプルゆえに、基本を知ればライダー版同様に読むことも可能です。

スート(ワンド・カップ・ソード・ペンタクル)の四限素(火・水・風・土)と

数字の持つ意味の知識を身につければ、マルセイユ版タロットのフルデッキでも占いは出来るようになります。

※【歴史を感じる】マルセイユタロットの魅力と占い方のコツを徹底解説

カードに書かれている言語が違う

2つ目のライダー版とマルセイユ版の違いは、「カードに書かれている言語の違いがある」というものです。

ライダー版のタロットカードがマルセイユ版のカードを元にして描かれている、というのは先に説明した通りです。

なので、大アルカナのカードに限って言えば、カードに描かれている絵の意味にはそれほど違いはないと言えます。

ですがカードに表記されている文字の言語には違いがあります。

それは次のとおり

これの理由は、それぞれのカードが広く一般化していった背景に理由があります。

マルセイユ版はフランス語で表記されている

マルセイユ版タロットは、その名称のとおり、フランスのマルセイユ地方で広まったタロットカードです。

なので、カードに書かれている文字も当然のことながらフランス語となっています。

フランス語にあまり馴染みのないボクたち日本人には、マルセイユ版のタロットカードの名前を見ただけではまず読めないと思います。(普通に読める人がいたらごめんなさい)

でも大丈夫です。タロット占いにおいて重要なのは、「文字よりもカードに描かれている絵」なので、仮にフランス語が読めなくても、マルセイユタロットで占いをすることが出来ます。

またマルセイユ版のタロットカードの中でも、英語で表記されているものもあるので、どうしてもフランス語に抵抗がある人はそういったものを選ぶといいでしょう。

例えば下のマルセイユ版タロットは英語を含め、5カ国後で表記されています。

ライダー版は英語で表記されている

ライダー版のタロットカードは、イギリスのロンドンにあるカード会社の「ライダー社」によって作られました。(だから名称もライダー版と呼ばれています)

つまり、ライダー版のタロットカードに書かれている言語はもちろん「英語」です。

英語を読める日本人は多いと思うので、カードのタイトルを見ただけで、カードに描かれている意味を理解しやすいですね。

こういった部分もライダー版が広く使われている理由の一つだと考えられます。

実際に扱いやすいですからねライダー版は。

カードの名称が少し違う

ライダー版とマルセイユ版では、カードの名称が少し違う部分があります。

それが、大アルカナの13番と16番のカードです。

それぞれの違いは次のとおりとなります

カードの意味自体には、それほど違いはないものの、こういった微妙な違いがあるということも覚えておくといいと思います。

16番のカード「塔」のカードの呼び方が、ライダー版とマルセイユ版では違っています。

13番「死」のカードに名前がないのはなぜ?

13番のカードにはライダー版、マルセイユ版ともに「死」という意味が付けられています。

ライダー版のカードには、そのままズバリの「DEATH.」という文字が書かれています。

だけどマルセイユ版のカードには13という数字以外は何も書かれていません。

この理由には諸説あって、

「死(DEATH)」という文字は、「不吉な予感を連想をさせる為」に、マルセイユ版では死の文字が書かれていないとされています。

カードの持つ意味自体はどちらも変わらない(死と再生)ので、これもちょっとした知識として覚えておく程度でいいでしょう。

カードの番号の並び順の違い

ライダー版とマルセイユ版ではカードの番号の並び順が違うものがあります。

それが力のカードと正義のカードの2枚。

あと、「愚者」のカードにライダー版は「0」という数字があるけど、マルセイユ版には数字が付けられていません。

力と正義のカードの番号が違う

ライダー版とマルセイユ版では、「力」のカードと「正義」のカードの番号が逆になっています。

ではなぜこのような違いがあるんでしょうか?

それは、ライダー版のタロットを作るときに、「生命の樹」と呼ばれるカバラの数字に当てはめるのに都合が良かったからです。

順番を入れ替えたのは生命の木に対応させる為

マルセイユ版のタロットカードを原型にして、ライダー版のタロットカードを制作する際に、考案者であるアーサー・エドワード・ウェイトは、

タロットの大アルカナのカードと、「生命の樹」を対応させるのに「力と正義」の順番を入れ変えたというのが理由です。

なのでライダー版のタロットカードには、この生命の樹の思想が多く含まれているという特徴を持っています。

つまり、ライダー版のタロットカードをより深く知る為には、生命の樹というものを学ぶとよりカードの意味を知ることが出来ます。

とはいえこの生命の樹は結構複雑なので、タロット初心者の場合、とくに知らなくてもタロット占いをすることは可能なので無理に学ぶ必要はありません。

興味が湧いたら本を読むなどして学ぶといいでしょう。

愚者の番号の0か無しか

ライダー版とマルセイユ版で、もう一つ番号に関しての違いがあります。

それが「愚者に番号があるかないか」、です。

そう、マルセイユ版の愚者のカードには番号が付いていません。

これの理由にも諸説あって、

もともとマルセイユ版のタロットカードがゲーム用として制作された為、愚者のカードはトランプの「ジョーカー」の役割をしていたためと言われています。

なので番号がない、というのが有力な理由です。

逆に愚者のカードに「0」の数字が割り当てられたのは、ライダー版からだと言われています。

これも豆知識程度に知っておいて損はない程度の違いなので、実際の占いにはそれほどの影響はありません。

ライダー版とマルセイユ版どっちがいい?

ここまで読んできて、じゃあ結局タロット占いをこれから始める初心者には、ライダー版とマルセイユ版どっちを買えばいいの?

という疑問が湧いてきたかもしれませんね。

答えをいうと、どちらでも気に入った方でOKです。

タロットカードは感性で扱うもので、なので、自分の気に入ったものを使うのが最適です。

ライダー版にはライダー版の、マルセイユ版にはマルセイユ版のそれぞれに良さがありますから。

とはいえやはり、タロット占いを全くのゼロから始めるのなら、ボクはライダー・ウェイト版をお勧めします。

その理由については、下のリンク記事を読んでみて下さい。

まとめ

今回はライダー版とマルセイユ版のタロットカードの違いを3つのポイントに分けて解説してきました。

今回の記事をまとめるとこんな感じ。

ライダー版のタロットに比べて、マルセイユ版タロットは少しクセがあって扱いにくいっていうイメージはやっぱりあると思います。

今回解説してきた通り、確かなカードの違いというのもあって、好き嫌いや向き不向きというのも確かにあります。

だけど結論を言うと、ライダー版もマルセイユ版もタロットカードという意味においてはどちらも同じです。

どんなカードを好きになるのかは、結局はあなたの感性次第。

なので自分の好きなカードを使って楽しくタロット占いをすることが、一番の正解だとボクは思います。

この度は最後まで読んでいただきありがとうございます。

この記事が少しでも何かのお役に立てたのなら嬉しいです。

それではまた。

コメント